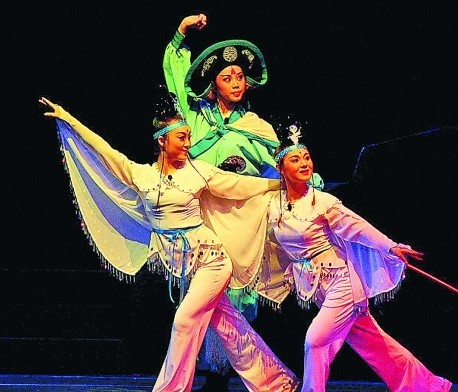

歌仔戏

“歌仔戏”也可发音为“歌子戏”或“歌崽戏”。它是在闽南歌仔原有的基础上,又积极吸收了京剧、闽剧、梨园戏、高甲戏和北管戏等其他不同地域特色戏曲的营养成分,从而孕育出采用闽南方言作戏曲的新剧种。歌仔戏诞生于台湾岛,同时也是我国360多个戏曲剧种中唯一诞生于中国台湾的剧种。它广泛流传于中国台湾,

福建闽南以及

东南亚华人华裔聚居区。歌仔戏以掺杂地方语言的闽南语为主,传情达意地让社会大众接触到风韵文雅、忠孝节义?a href=http://www.cyts.ha.cn/ly/nanfei/ target=_blank class=infotextkey>南非适拢砸簿妥匀怀晌缙诿瞿系厍椭泄ㄍ迳缁嶂匾槔只疃弧?/div>

如果要说歌仔戏是一部历史,那也可以说是一部海峡两岸文化交流的历史。闽南的歌仔经过在台湾数百年的孕育,终于创造出了“七字调”,而“七字调”的产生也标志着歌仔戏的诞生。此后,歌仔戏很快又传到

厦门,并迅速传遍闽南和

东南亚。20 世纪初,

厦门成立了闽南最早的两个歌仔戏班“双珠凤”和“新女班”,随后台湾歌仔戏名班“玉兰社”“霓生社”等来到

厦门、闽南演出,骤然引起轰动。

高甲戏

“高甲戏”孕育于明末清初,是闽南地方戏曲剧种之一,又名“戈甲戏”、“九角戏”、“大班”或“土班”,音乐曲牌属南音系统,且流行于

福建省闽南方言地区和中国台湾、金门及

东南亚各国华侨,华人聚居地,是闽南诸剧种中传播区域最广,观众面最多的一个地方戏曲剧种。

传说高甲戏因“搭高台,穿盔甲”而得名,早期只是一种装扮梁山英雄、表演武打技术的化装游行演出,在民间乐曲的伴奏下作即兴表演后来发展成专业戏班,因主要演宋江的故事,又被称为“宋江戏”。

到清代中叶时期,高甲戏突破了专演宋江戏的局限,兼又吸收了其他艺术门类的表演形式,逐渐发展成为文武相间的“合兴戏”。直到清末,高甲戏又吸收了徽剧、

江西弋阳腔和京剧的艺术表演形式,从而形成了具有独特风格的闽南地方戏曲,始称“高甲戏”。至新中国成立以来,高甲戏中的《连升三级》、《凤冠梦》、《金魁星》、《金刀会》、《上官婉儿》等剧目接连引起轰动,在中国戏曲大舞台上占有一席之地。

上一篇:

厦门的民俗--中秋博饼下一篇:

厦门国际马拉松赛